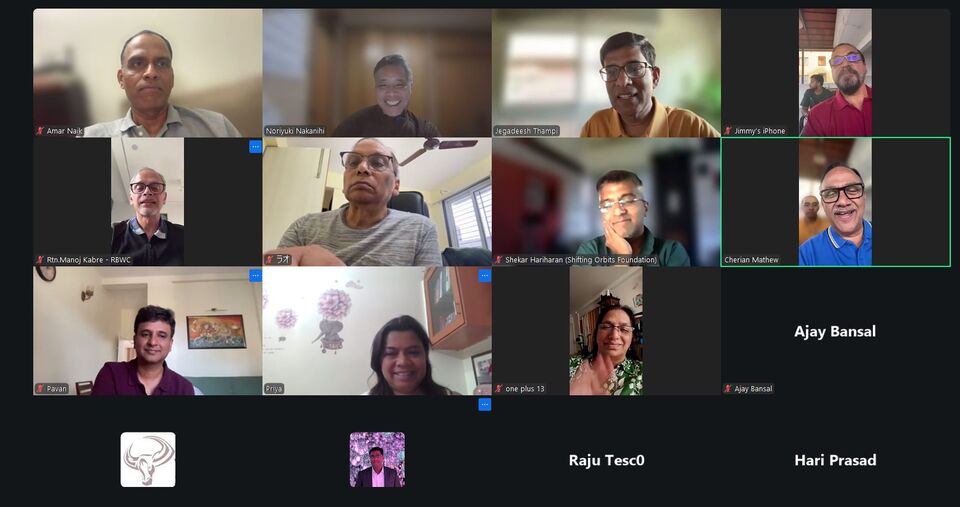

先日、インドの

Rotary Bangalore Whitefield Central

の

Zoomミーティングに出席し、

皆さまにオンラインでプレゼンテーションをさせていただきました。

まずは、私自身のビジネスの話から。

日本には

「福祉車両」 という仕組みがあり、

それを活かした

「介護タクシー」 というビジネスがあります。

この仕組みには、次のような特徴があります。

✔ 車いすの方も安心して移動できる

✔ 海外からの観光客・インバウンドにも対応できる

✔ 高齢化社会・多様性社会に欠かせない移動手段

これから

世界トップクラスの経済大国へと成長していくインド。

だからこそ今の段階から、

「日本には、こうした移動を支える仕組みがあること」

「介護タクシーという一つの選択肢があること」

を伝えていくことが、とても大切だと感じています。

🇯🇵 × 🇮🇳 🚕

国は違っても、

「人を思いやること」「移動を支えること」

その本質は同じです。

やはり、ロータリークラブの活動を通じて、

これからの時代を担う国・地域の方々と交流していくことは、

非常に意義深く、大切なことだと改めて感じました。

また今回は、

こちらから発信するだけでなく、

Rotary Bangalore Whitefield Central の皆さんの活動についても、

写真や動画をぜひ共有してほしいとお願いしています。

届き次第、

その素晴らしい活動の様子も、

こちらで皆さまにご紹介させていただきますね。

国を越えたロータリーのご縁に、

改めて感謝する時間となりました。

委員会報告

ワールド大阪ロータリーEクラブ

SAA永井 純(服飾企画・製造・販売)

SAAより、ワールド大阪ロータリーEクラブ第698回例会の出席報告をさせて頂きます。

■会員総数:25名

■今週の出席:25名

■今週の出席率:100%

以上です。

幹事報告

ワールド大阪ロータリーEクラブ

幹事角谷 智志(生命保険代理店業)

・各位メッセージボードをご確認ください。

ワールド大阪ロータリーEクラブ

川崎 雄二(福祉事業)

皆さんこんにちは!また卓話の機会をいただき、ありがとうございます。

今日は日常の中で見過ごされがちな「感謝の心」についてお話しさせていただきます。

私たちの生活は、周囲の人々や環境に支えられて成り立っています。そのため、感謝の気持ちを持つことはとても大切です。

しかし、忙しい日常の中で、ついその感謝を忘れてしまうこともあります。例えば、家族や友人、同僚、そして私たちが普段利用するサービスに従事する方々への感謝の念は、意識的に持ち続ける必要があります。

感謝の心は、私たち自身の心の健康にも良い影響を与えます。

研究によれば、感謝の気持ちを持つことで、ストレスが軽減され、幸福感が増すことが示されています。

ですので、ちょっとしたことでも「ありがとう」と言う習慣を身につけることが、心の豊かさにつながるのです。

また、感謝の気持ちは人間関係を深める重要な要素でもあります。

感謝を言葉にすることで、相手との距離が縮まり、お互いの信頼感が増すことが期待できます。

逆に、感謝を示さないと、無関心に思われたり、誤解を招いたりすることがあります。

ですので、日常のコミュニケーションにおいて、感謝の言葉を大切にしていきたいですね。

さて、具体的にどうやって感謝の気持ちを表現するかですが、簡単な方法から始められます。

例えば、家族に「今日も一緒にいてくれてありがとう」と伝えることや、同僚に「あなたのサポートに感謝しています」と言うことなどです。

このように小さな感謝の積み重ねが、大きな信頼関係を築いていきます。

最後に、感謝の心を持ち続けることは、私たちの生活をより豊かにし、人間関係を深め、心の健康を促進することにつながります。

これからも、日々の生活の中で感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいですね。

本日はお時間をいただき、ありがとうございました。

感謝の心を大切に、共に素晴らしい日々を築いていきましょう!